MOVIEスペシャルムービー

NEWSお知らせ

- 2026.1.16

グッズページを公開いたしました。

- 2026.1.16

図録・音声ガイドページを更新いたしました。

- 2025.12.18スペシャルムービーを公開しました。

- 2025.11.19

- 2025.10.16HPをリニューアルいたしました。

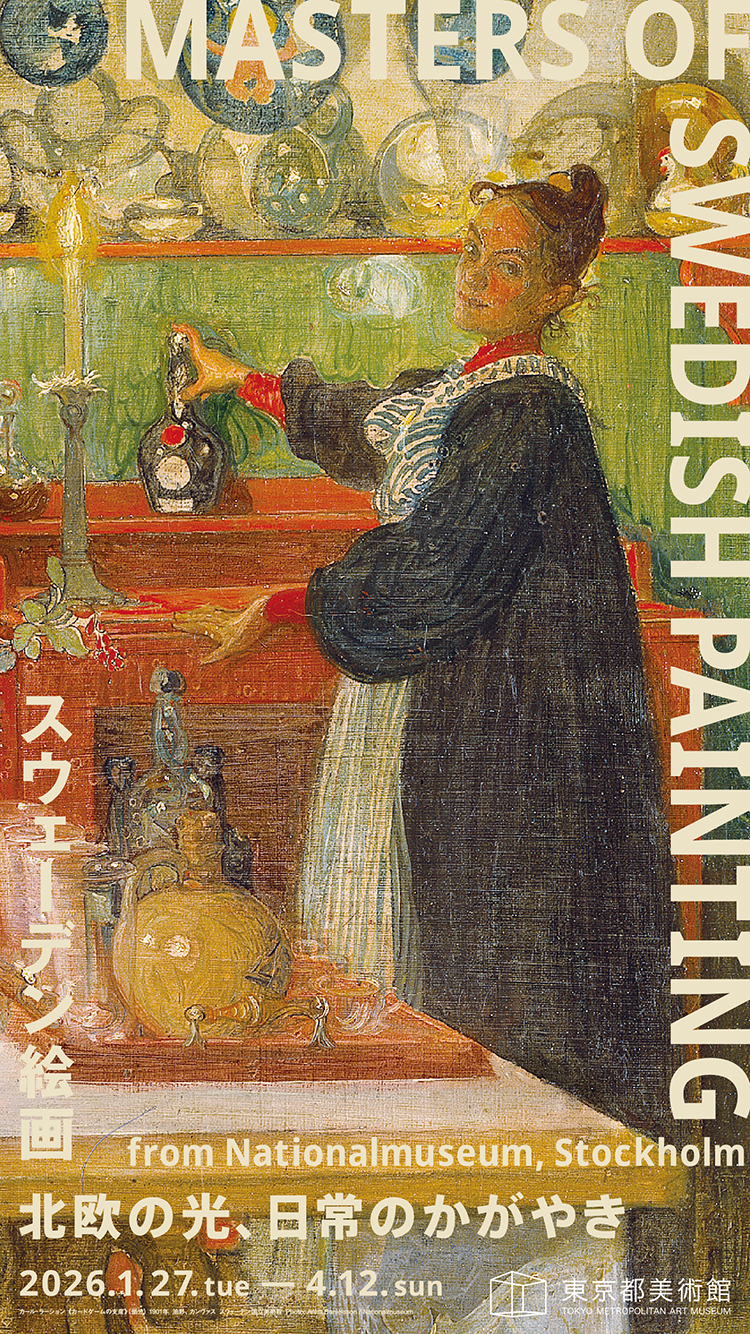

ヨーロッパ北部、スカンディナヴィア半島に位置する国スウェーデン。本展は近年世界的に注目を集める、スウェーデン美術黄金期の絵画を本格的に紹介する展覧会です。

スウェーデンでは、若い世代の芸術家たちが1880年頃からフランスで学び始め、人間や自然をありのままに表現するレアリスムに傾倒しました。彼らはやがて故郷へ帰ると、自国のアイデンティティを示すべくスウェーデンらしい芸術の創造をめざし、自然や身近な人々、あるいは日常にひそむ輝きを、親密で情緒あふれる表現で描き出しました。

本展はスウェーデン国立美術館の全面協力のもと、19世紀末から20世紀にかけてのスウェーデンで生み出された魅力的な絵画をとおして、自然と共に豊かに生きる北欧ならではの感性に迫ります。

本展は日本・スウェーデン文化科学交流年2026 / The Swedish Embassy Year of Cultural and Scientific Cooperation in Japan 2026の事業です。

HIGHLIGHTS見どころ

1.

100%スウェーデン!

展示作品はすべてスウェーデン人作家によるもの。スウェーデンならではの厳しくも豊かな自然や、日常へのあたたかなまなざしが作品に表現されています。「自然」「光」「日常のかがやき」をキーワードに、現代のスウェーデンを象徴するウェルビーイングな暮らしのルーツを作品の中に感じることができるでしょう。

2.

新たな表現を切り拓いた芸術家たちのまなざし

19世紀後半、自国スウェーデンのアイデンティティを示す画題と、その表現にふさわしい方法を模索したスウェーデンの画家たち。彼らはフランスで学んだレアリスムや自然主義から離れ、自身の感情や叙情的な雰囲気を重視した、独自の表現方法を築き上げました。本展ではスウェーデン美術の黄金期とされる1880 年代から1915年にかけての作品を中心にご紹介します。

3.

近年世界的に注目を集める、スウェーデン絵画に特化した展覧会

近年、スウェーデン国外でもフランスやアメリカで大規模な展覧会が開催され、世界的に注目を集めるスウェーデン絵画。本展はスウェーデン国立美術館の全面協力のもと、約80点の作品で19世紀末のスウェーデン美術黄金期への軌跡をたどる日本初の展覧会です。スウェーデンの国民的画家カール・ラーション、劇作家としても知られるアウグスト・ストリンドバリなど、今世界で注目される作家の作品が含まれます。

スウェーデン国立美術館

Nationalmuseum, Stockholm

スウェーデン国立美術館は、1792年に同国の首都ストックホルムに開館した、ヨーロッパで最も歴史のある美術館の一つです。スウェーデン王室のコレクションにルーツを持つ同館の収蔵品は、1500年から1900年までの絵画、彫刻、素描、版画、そして中世初期から現代にいたる工芸、デザイン、肖像画を含みます。現在、美術館が入る建物は1866年に竣工し、階段壁面のフレスコ装飾は本展出品作家であるスウェーデンの国民的画家カール・ラーションが手掛けました。

第1章Chapter 1

スウェーデン近代絵画の夜明け

Introduction—Prehistory of Swedish Modern Painting

1850年にストックホルムでその一派を紹介する展覧会が開催されたことも一つの契機となり、スウェーデンをはじめとする北欧出身の多くの芸術家たちがこの地に心惹かれた。

一方で、少しずつ確実に、スウェーデンという自国を見つめる目がうまれていたことも事実であった。

ニルス・ブロメール《草原の妖精たち》

1850年 油彩、カンヴァス

Photo: Cecilia Heisser/Nationalmuseum

エードヴァッド・バリ《夏の風景》

1873年 油彩、カンヴァス

Photo: Nationalmuseum

作品は全てスウェーデン国立美術館蔵

第2章Chapter 2

パリをめざして―フランス近代絵画との出合い

Towards Paris—Studying French Modern Painting

とりわけフランスの画家ジュール・バスティアン=ルパージュを手本としたスウェーデンの画家たちは、素朴で情緒あふれるその手法を貪欲に吸収し、都市に生きる人々や労働者、目の前に広がる光景をみずみずしく明るい光の下に描き出した。

カール=フレードリック・ヒル《花咲くリンゴの木》

1877年 油彩、カンヴァス

Photo: Erik Cornelius / Nationalmuseum

アーンシュト・ヨーセフソン《少年と手押し車》

1880年 油彩、板

Photo: Nationalmuseum

作品は全てスウェーデン国立美術館蔵

第3章Chapter 3

グレ=シュル=ロワンの芸術家村

Swedish Artists in Grez-sur-Loing

バルビゾンに集い戸外制作を実践していたコローやミレーにならい、フランスのいくつかの地域には北欧の芸術家たちのコロニー(共同体)が形成された。

なかでも1880年代前半、スウェーデン出身の芸術家たちが拠点としたのは、パリの南東約70キロに位置するグレ=シュル=ロワンである。

この村にはスウェーデンの画家だけではなく、各国からも芸術家が集まり、のちに日本人画家の浅井忠や黒田清輝も滞在した。スウェーデンの画家たちは夏のあいだこの素朴で穏やかな田舎町に身を置き、田園生活を送りながら牧歌的な情景を淡く透明感のある色彩で描いた。

カール・ノードシュトルム《グレ=シュル=ロワン》

1885-1886年 油彩、カンヴァス

Photo: Erik Cornelius / Nationalmuseum

ブリューノ・リリエフォッシュ《カケス》

1886年 油彩、カンヴァス

Photo: Cecilia Heisser / Nationalmuseum

カール・ノードシュトゥルム《画家の婚約者》

1885年 油彩、カンヴァス

Photo: Anna Danielsson / Nationalmuseum

作品は全てスウェーデン国立美術館蔵

第4章Chapter 4

日常のかがやき―“スウェーデンらしい”暮らしのなかで

Seeking the Swedish Identity—Images of Life and

People

1880年代の終わりころになると、フランスで制作していた多くのスウェーデンの芸術家たちは、それぞれの故郷に戻っていく。その一因には、都会の喧騒に疲れ、郷愁の念が高まったことが挙げられる。

しかし、最大の理由は、フランスでの経験を経た芸術家たちの心に、「スウェーデンらしい」新たな芸術を作り出したいという希望が芽生えたことにあるだろう。

彼らはスウェーデンに戻ると、自らのリアルにほかならないスウェーデンの日常の暮らしや身近な人の姿にまなざしを向け、その飾らない様子を親しみやすい表現で描いた。

また、近代化の影で失われつつある、スウェーデンの伝統的な民俗文化を主題とする芸術家も現れた。

オスカル・ビュルク《エウシェーン王子》

895年 油彩、カンヴァス

Photo: Nationalmuseum

カール・ラーション《カードゲームの支度》

1901年 油彩、カンヴァス

Photo: Anna Danielsson / Nationalmuseum

アンデシュ・ソーン《故郷の調べ》

1920年 油彩、カンヴァス

Photo: Viktor Fordell / Nationalmuseum

しかし、最大の理由は、フランスでの経験を経た芸術家たちの心に、「スウェーデンらしい」新たな芸術を作り出したいという希望が芽生えたことにあるだろう。

彼らはスウェーデンに戻ると、自らのリアルにほかならないスウェーデンの日常の暮らしや身近な人の姿にまなざしを向け、その飾らない様子を親しみやすい表現で描いた。

また、近代化の影で失われつつある、スウェーデンの伝統的な民俗文化を主題とする芸術家も現れた。

オスカル・ビュルク《エウシェーン王子》

895年 油彩、カンヴァス

Photo: Nationalmuseum

カール・ラーション《カードゲームの支度》

1901年 油彩、カンヴァス

Photo: Anna Danielsson / Nationalmuseum

アンデシュ・ソーン《故郷の調べ》

1920年 油彩、カンヴァス

Photo: Viktor Fordell / Nationalmuseum

作品は全てスウェーデン国立美術館蔵

第5章Chapter 5

現実のかなたへ―見えない世界を描く

Exploring the Invisible World

こうした動きは、近代化とともに発展した科学や合理主義への反動と見ることができ、同時代のヨーロッパ各地で展開された象徴主義の流れとも呼応している。

彼らは絵画の主題として、自国スウェーデンにまつわる宗教や文学、歴史、寓話などを取り上げ、目に見えない内面的な世界を象徴的に示そうとした。

風景画においても、画家自身の主観やスピリチュアルな雰囲気を醸し出すような表現が生み出された。

アウグスト・ストリンドバリ《ワンダーランド》

1894年 油彩、厚紙

Photo: Erik Cornelius / Nationalmuseum

アーンシュト・ヨーセフソン《水の精(ネッケン)》

1882年 油彩、カンヴァス

Photo: Anna Danielsson / Nationalmuseum

エウシェーン・ヤーンソン《首都の郊外》

1899年 油彩、カンヴァス

Photo: Nationalmuseum

作品は全てスウェーデン国立美術館蔵

第6章Chapter 6

自然とともに―新たなスウェーデン絵画の創造

A New Concept of Swedish Landscape Painting

かつては「描くべきもののない国」とさえ言われたスウェーデンだったが、森林や湖、未開の原野や山岳地帯といったスウェーデンならではの自然が芸術家たちによって「発見」され、それらを描くにふさわしい表現方法がさまざまに模索された。

たとえば、カール・ノードシュトゥルム、ニルス・クルーゲル、リッカッド・バリは、スウェーデン西海岸の町ヴァールバリを舞台に、海岸線や内陸の平原を題材とし、ポール・ゴーガンの作品に示唆を得て、自然の外観と構図そして自身の感覚を統合する独自の表現方法を追求した。

なかでも、スウェーデン絵画の真骨頂といえるのが、夕暮れや夜明けの淡く繊細な光の表現である。

彼らの作品からは1880年代の作品に見られた明るく輝く日の光は消え去り、代わりに北欧の夏の夜に特有の、長い時間続く薄明の光が叙情をたたえてスウェーデンの豊かな自然の風景を照らし出すようになった。

グスタヴ・フィエースタード《冬の月明かり》

1895年 油彩、カンヴァス

Photo: Hans Thorwid / Nationalmuseum

ニルス・クルーゲル《夜の訪れ》

1904年 油彩、カンヴァス

Photo: Nationalmuseum

エウシェーン王子《静かな湖面》

1901年 油彩、カンヴァス

Photo: Anna Danielsson / Nationalmuseum

作品は全てスウェーデン国立美術館蔵

OUTLINE・ACCESS開催概要・アクセス

-

展覧会名

東京都美術館開館100周年記念

スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき -

会場

東京都美術館(東京都台東区上野公園8-36) -

会期

2026年1月27日(火)―4月12日(日) -

開室時間

9:30―17:30

金曜日は20:00まで

入室は閉室の30分前まで

-

休室日

月曜日、2月24日(火)

ただし2月23日(月・祝)は開室

-

主催

東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、

NHK、NHKプロモーション、東京新聞 -

協賛

DNP大日本印刷 -

後援

スウェーデン大使館 -

特別協力

スウェーデン国立美術館 -

協力

全日本空輸、ルフトハンザ カーゴ AG -

企画協力

S2 -

お問い合わせ

050-5541-8600(ハローダイヤル) -

公式X

@swedish2026 -

公式Instagram

@swedish2026 -

アクセス

JR上野駅「公園改札」より徒歩7分

東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅「7番出口」より徒歩10分

京成電鉄京成上野駅より徒歩10分

-

会場

-

会期

2026年4月28日(火)―6月21日(日)(予定)

-

会場

-

会期

2026年7月9日(木)―10月4日(日)(予定)

報道関係お問い合わせ

「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」広報事務局(株式会社OHANA内)

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

E-mail:swedishpainting2026@ohanapr.co.jp

(平日 10:00-17:00 ※土日祝日の対応はしておりません)